“人在骨子里就是一种自欺的动物, 他的自我意识本身就是一个自欺结构。”(康德)

第一次看到这话时我还小,当时内心觉得这个叫康德的人在故弄玄虚,人怎么会自欺呢。要么是被欺骗,被他人掩盖了真相,无论是以善意或恶意的初衷;要么揣着明白装糊涂,那就谈不上欺骗,只是陪对方演“装作不知道自己被欺骗”的戏份而已。

后来才晓得,只要人以为自己不完美,就会想法设法朝着完美的方向找补。是对是错难讲,一座山要把自己补成一座大山那是有志青年,要是想把自己缺的豁口补成圆的,或者圆的想把自己补成方的,或者硬想靠自己把塌方时掉的石头补到山顶上,那……

这不是笑话,而是严肃的选择题,选择题的名字叫“用一生的时间干点什么好”。

这个世界有太多“不完美”的遗憾不能用现实填平,能力有限,日子有限,那理想与现实之间的差距,除了做到的,余下只能用一个东西来补,那就是自欺。

理想么,由古至今人皆有之,牵着人的魂儿向前,上有永霸天下、长生不老,下有豪宅肥田,妻妾成群。能实现一二的,是人中的尖儿。即使成了尖儿,亦像浪头上的白花,潮起潮落寻常事,除非时间停摆否则浪得越高被摔得越狠,那不能实现的人怎么办呢,说服自己只是普通人,有口饭吃就行了,但凡心里燃起点追求,马上说服自己不配,紧箍咒都轮不到师父替自己戴上。只有把欺骗自己当成习惯,生活才会看上去没那么艰难,不止不艰难,还特别有奔头。今年占了一个城,明年再占一个;今年收入一千大洋,明年收入一千一百个。

欺骗别人时人会掂量后果,但自欺的本事,却是信手拈来,人自欺的源头可以追溯到《圣经》第一章创世纪,亚当夏娃自从顺着蛇的引诱吃下了分别善恶树的果实,原本初生之时“赤身露体并不羞耻”坦然自在的自己,开始意识到羞耻,用无花果树叶预表的谎言来装扮自己。

“他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身露体,便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。”(创世记 3:7 和合本)

(图:米开朗基罗.创世纪)

作为人类在演进史中祖祖辈辈强化至今的生存技能,自欺遍布了我们生活的方方面面,我们早已对它习以为常。比如,情人节里那束等不到的花,或他人对自己撒过的拙劣谎言。自欺的类型有很多种,除了颓废厌世,也可以积极向上,比如拒绝幻想、酒精、性;比如忽略这世界的黑暗,只看到这世界的微光。

除了完善自我感受,自欺在人类发展进程中的作用,还体现在推进了重要的科技发展。为了抗拒无法接受和改变的伤痛,人除了心理上自欺,也开始借助艺术与科技的发展,从占据70%感官接收功能的眼睛开始对心中的理想国进行模拟,以混淆理想与现实,完善活着时的生命体验。自欺的范围,也从单人内外在之间的“自我欺骗”,扩展到多人之间的“群体自我欺骗”。在历史文献中,我们可以找到与这一结论有关的翔实依据。而自欺的性质,在此暂不区分“善与恶”,只道事实。

早在7800年前的远古,我们的祖先伏羲氏以捕猎为生,猎物诸如野牛、猛犸象或山羊等。这些动物随着季节迁徙,春去秋来,无法一年四季捕获,作为氏族的领袖,伏羲需要想办法增加生存概率,比如如何躲过下一次大洪水带来的灭顶之灾,比如怎么能够更有效地捕获或储存食物;他相信,唯有遵循自然规律才可做到,存活下去。对于无法一年四季都看得到的猎物,他们会在自己的岩洞当中留下壁画。

眼睛看不到的,就要用另一种方式来描述它,直到仿佛亲眼所见。

(图:距今最早的青海岩画)

作为一名原始人,得高举火把照亮这些壁画,绘声绘色教育自己的孩子:“看,儿子,这头牛没有那么凶悍,可以捕;这头猛犸象体积庞大,还有角,需要你叔父的帮助。”孩子从未见过野牛,但历经沧桑的老爹却可以这样的方式,令他感受到自己未来长大后、会与族人共同经历的捕猎画面,也因此,他对自己未来将要面对的猎物不再陌生。

之后,人类将岩洞中的壁画延伸至日常的墙壁、宫廷、教堂。出于对信仰的尊重与膜拜,最高层的艺术品、最珍贵的原材料都被应用在了教堂等宗教建筑中。建筑艺术的崛起,让原本停留在平面上的绘画变得立体,技法的进步,令壁画、雕塑能更好地模拟真实的的样子,减少因不同人理解不同而产生的误差,这样的艺术形式得到了主流社会、上流阶层的喜爱。

将几何透视运用到绘画艺术表现中,借助于近实远虚的透视现象表现物体的空间感,是对眼睛更为进步的一种“欺骗”,也叫做视错觉。视错觉是绘画艺术从二维走向三维的重要转折。

(图:米开朗基罗透视法)

视觉错不仅存在于西方流派,在我国南北朝时代,就有“去之稍阔,则其见弥小。今张绢素以远映,则昆阆(昆仑山)之形”的记录。而唐代大家王维所撰《山水论》中,提出处理山水画中透视关系的要诀是:“丈山尺树,寸马分人,远人无目,远树无枝,远山无石,隐隐。”

在没有任何工业痕迹的远古时代,绘画、建筑与透视法的运用导致的视错觉,构建了人类世界中最古老的虚拟世界。

视觉是感官的一部分,加上嗅觉、味觉、听觉、触觉共同融合为五大感官,我们通过感官信息转化为对其它人、事、物的感受;随着科技对生物学和人类大脑的研究探索日趋深入,科研人员发现了诸如:平衡感、本体感受、热觉感受、疼痛感、空间感、时间感等20多种感官维度。而通过立体的场景营造,对多人的感官发生影响,是很多宏伟建筑设计之初的作用之一。

世界上很多震撼心灵的圣地,比如废墟传奇所罗门神殿、梵蒂冈圣彼得教堂,抑或纯洁的泰姬陵……这些代表着人类建筑设计巅峰的宗教圣殿或皇室宫殿,最早被设计出来,是为了让人产生一种排山倒海、压倒性的顺从感。走进其中的君王,会习以为常地认为自己是天地之主,号令天下;而其膝下的臣民,则被巨大的结构和压倒性的体积感包裹环绕,顺从于神圣、不可侵犯的等级制度。

(图:象征最高权利的埃及金字塔)

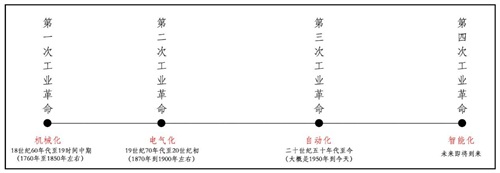

人源自自欺的自我突破并不局限于上述的艺术发展史,它对科技的推进作用也是直接而巨大的。工业革命史的四个主要阶段中,我们可以看到先人出于“自欺”需求所实现的研发成果。

机械化时代的感官交互:相机,2D交互,静态视觉

1826年,法国诞生了世界上第一张照片。一个名叫尼埃普斯的人在一块铅锡合金板上涂上白蜡和沥青的混合物,制成了一块感光板,他用自制的相机装上这块感光板,在自家的阁楼上对着窗外持续曝光了8个小时。然后用薰衣草油把没有曝光硬化的白色沥青混合物洗掉,露出金属板的深黑色,得到了窗外景物照相:左侧是鸽子笼,中间是仓库屋顶,右侧是另一座房子的一角。这就是目前被称为世界上的第一张照片:《窗外屋顶》。

“我们开始能够将回忆装进一个盒子里,带到久远的未来,好像它从未消失;想起来的时候,就可以拿出来看看,仿佛回到那刻。那人、那景,都还在那里,这张纸片,可以证明它存在过。”

电气化时代的感官交互:电影,2D/3D交互,动态视觉+听觉

1895年,路易斯·勒·普林斯拍摄的《水浇园丁》成为世界上第一部电影。动态影像逗得人哈哈大笑,一夜之间,蠢萌的园丁变成了所有人茶余饭后的焦点,原本只有在场的人才能看到的情景,就这样被无数不在场人士尽收眼底。

《火车进站》是卢米埃尔兄弟最有名的和最被人仿效的作品之一。在影片《火车进站》中,火车头冲着镜头呼啸而过,当时的观众看了大吃一惊,十分恐慌,以为真会被火车轧死,吓得惊慌四散。动态影像的诞生,不光让人类的视觉错体验更加真实,连大脑也一同产生了恐惧与惊悚的错觉,让人产生一种无法区分是真实世界还是虚拟世界的感受。

电影的发明,让世界变得更加有趣。抽取生活中的片段,将它搬上荧幕,通过胶片这种介质,传播到世界各个角落。当时,人们都希望自己能够看到立体的电影,在电影中实现对另一个场景或人、事、物的想象,“身临其境”的程度在照片基础上大进一步。

1952年,电影Bwana Devil(博瓦纳的魔鬼)在好莱坞上映,这部基于真实事件改编、关于野兽袭击非洲铁路工人的电影,剧情无聊,却是3D眼镜首次出现在人们视野之中。

“我们聚在比自己大的一块东西面前,看别人演着他们的故事,我们看着这些故事,一起呵呵大笑或是嚎啕大哭,并不太大意这故事的真假,看的时候,好像自己也在里面,但事实上又不在里面。真实极了。”

“原来自己可以离另外一个可以动的时空那么近。”

自动化时代的感官交互:计算机,动态信息的创造与交互

1946年,出现第一代电子管计算机,标志着自动化时代的到来。计算机亦从开始笨重的形态逐渐轻盈。

从机器化、电气化到自动化,传播的介质发生巨大改变。人们从马车书信变为火车电话,又从火车电话变为网络基站。科技进步,社会变革,让人类感官的边界无线延展。人与世界的联系除了真实世界中的交互增强,虚拟世界中的交互也与日俱增,人机交互开始高速发展。

20世纪90年代后期以来,随着高速处理芯片,多媒体技术和Internet Web技术的迅速发展和普及,人机交互的研究重点放在了智能化交互,虚拟交互以及人机协同交互等方面,也就是放在以人为中心的人机交互技术方面。

计算机进入了人生活的方方面面,它无处不在并且呈现出越来越轻便的设计,与手机的边界也越来越模糊。计算机时代,交互信息的产生者也从单向进化到多向,科技可以支持到消费者以非常低成本的方式拥有内容创作终端,并配套多种工具配合消费者随时随地进行内容创作,通过互联网的方式,不同区域、不同年龄层、不同种族的人之间可以进行跨时间空间的信息分享、互动。虽然人的主要感官模拟依旧停留在视觉与听觉,然而信息产生的效率、传播的速度、存储的空间却在飞速提升。

所有人日常彼此间产生的交互信息,都被越来越完整地保存下来;人们可以通过照片、影像、文字快速地去到某段曾经发生的回忆里,或者未曾发生的想象中,这个过程同时也成为了与TA有关的数据的一部分,数据不断堆积,人们的24小时不需要网络的越来越少,生活的绝大部分行为都被刻进了世界这个大数据库中,除非你隐藏山林,或是拒绝网络。在如此宏大、快速的数据世界中,要获取信息、在虚拟与现实中切换来得越来越简单,但有一个困扰开始浮出:

“人,究竟要选择看见什么。”

假设把人想象成一个能够产生信息、存放信息、交换信息的空间,哪些信息是有用的,哪些信息是无用的,如果被无用的信息堆满就像垃圾桶,清楚取舍成为了信息爆炸年代关乎生活品质的重要命题。

“我们拥有得太多了,活得好像快要爆炸的容器;可即使如此我们还觉得不够,总要找新的东西填满自己,不知道什么是个头。思考这个问题令我好难受。我想减去一些东西,可觉得什么都好重要,还有很多重要的东西在外头,我需要用一生去追求它们,这样才像是没有白来这世界一次。”

“奇怪,为什么我需要证明自己活过一次呢。我明明已经在这里了。”

智能化时代的感官交互:VR,全息视听交互

虽然我现在正用电脑打字,但它发明的时候我没赶上,再早的阶段就离我更远了,我这辈子唯一正巧赶上的是接下来这波智能化时代。标题摆明态度,整体对比下来,作为一个非专业人士,我认为最可能成为这个时代感官交互主流的会是VR(虚拟现实,Virtual Reality)。

虽然现在VR对于大部分人还比较陌生,还没有像华为、苹果这样的大厂牌让我们耳熟能详,提起它联想到的大概是高科技、或是科幻片中主角用作穿梭虚拟与现实的道具,它最重要的职能是令人以高度的“沉浸感”穿梭于不同时空,无论这时空是真的或是虚构的,但感受上是真的。

就像机器猫口袋里掏出的任意门。

在科幻中,实现沉浸感的形式主要分为脑机接口(简称BCI,即脑插管)、VR(虚拟现实设备);而现实里,类似设备最早出现在20世纪90年代后期,最初被运用在军事和航天领域。1983年美国NASA就开始使用VR训练,巨大而笨重的VR头显与电脑主机相连,现在看来像是一种不切实际的行为艺术,很难想象出于“沉浸感”的初衷发明的设备,却沉重得像一口大木箱子,且不说那时候的内容精度是否能让人“误以为进入了另一个时空”,就是设备本身的重量都会不断提醒大脑“那不是真实的,真实的你正顶着一口箱子呐”。

当然笨重这个阶段不止VR有,手机经历过“砖头机”“大哥大”,电脑曾经长得像一个屋子那么大,它们现在都进化成了比之前更强的小家伙。只是因为VR强调“沉浸感”,我才对它的“轻薄”要求更苛刻了些。

(图:NASA与VR)

在科幻电影中,对于沉浸感的模拟最初是以脑机接口形式出现的。在1983年的科幻电影《尖端风暴》中,有一套能够记录和回放他人实际经历的系统,这套智能穿戴设备由各种电源线与主机相连,给人的头上装置一个满是插座的金属头盔,装备好后其脑电波与信号源便可被记录下来,从而模拟和复制这个人的经历与感受。电影中出现的人机相连的大型智能穿戴设备看起非常赛博朋克。脑机接口也是盛大网络创始人、曾经的中国首富陈天桥目前主要研究的方向,他认为通过这一技术将可以实现人与人之间无阻碍的直接交流,然而目前市面上尚无可以真实体验的脑机接口设备,所以对于普通人而言,还完全停留在想象阶段。

当时看到这条消息,陈天桥在我心中的印象从一位因为代理《传奇》游戏成为的首富,成为了一个愿意将钱花在人类未来身上的梦想家。从这个角度我认为我们的精神高度是一致的,只是现实表现方式不同,他花钱又花时间,我也会花时间。想象。

(图:尖端风暴剧照)

我曾问过一位MIT从事相关研究的教授,大脑可以产生和读取的信息如此之多,那如何通过抓取脑波来精准对应到某一条信息呢?如果无法精准对应,那人和人直接沟通岂不是来得更快,比如知己之间大概不需要脑机的翻译也可以交流。如果是在原基础上增加或删除某段信息,那这个增加或删除的信息需要与原本的记忆相兼容才好,不然一下就被原本的大脑识别出“这是假的”产生排异。如果要做到无缝增减,那么前提是外部设备对于这个大脑原数据的信息仿真已经足以骗过这个大脑的所有信息流。

那天,笔者这系列问题没有得到正式回复。

虚拟现实之“脑机接口”这个命题,自此在我心中被划为“遥遥无期”之列。遥遥无期的意思不是永远不会发生,而是很难在一个我看得到的时间里发生。虽然这并不影响它在科幻片中的发挥,比如骇客帝国三部曲(Matrix)中的虚拟现实实现方式,就是典型的脑机接口模式。

1999年,Matrix上映,被誉为“神作”,这个称谓并不只因为Leo最终获得奇迹般胜利的方式:“牺牲式的救赎计划”,像极了《圣经》中的耶酥,而是它隐藏在极炫特效背后的宏大命题,“这个世界是否是真实的”。这部影片中,现实世界是由一个名叫“母体”的计算机人工智能系统控制,由机器主导的未来世界,人类将活得像一个电池、一块手表,作为一个没有思想、没有选择却以为自己有思想、有选择的物品而存在。肉体被禁锢,而精神却被预设好的程序欺骗着,让人们以为自己活在一个美好多元的真实世界。人类和机器的交互方式是用一种特殊的金属管接入人体,其精神被机器操控,人活在了由电脑主机运行的一连串代码当中。

虽然《Matrix》中脑机接口已经比尖端风暴更完善,但看到那么大条金属管插进头里,连主角那样的硬汉在连接时都会痛苦的“阿~~”,而且这个“阿”几乎是每部脑机接口式科幻里的主人公都会发出的声音,笔者联想到连打针都怕痛到不敢看的自己,不知在那个年代会怎么办呢。喔,还有植入芯片式的,身体里面插进一块片,然后就被操控,如果要取出来还要皮开肉绽……

写到这汗毛都竖起来了,一个冷战,赶紧喝碗鸡汤压压惊。

(图:黑客帝国剧照)

1992年的电影《割草者》则预测了另一个未来,千年之交时,一种名为“虚拟现实”的技术将得到广泛应用,它同样能使人进入一个由电脑创造出来的、如同想象力般无限丰富的虚幻世界。而表现形式上它没有插管,除了一个全包裹的眼镜头显外,它还接入了各种电缆设备和大型外部联动设备,神似现在市面上一些配合VR头显推出的的大型娱乐外设。

最重要的是,它既可以让人进入虚拟世界,又可以不痛地拿出来,这是最吸引我的地方。值得强调的是,如果未来VR真如本文中猜测,成为了人“沉浸式自欺”的终级表达方式,那么这部神奇的电影或许将被载入史册,因为它里面首次出现了虚拟现实硬件的初代原型。

(图:割草者剧照)

紧接着的1993年,在一部名为《虚拟实境死亡游戏》的电影中,VR走出电影中奇奇怪怪的“实验室”,远离种种图谋不轨的科学家,来到小孩子的卧室,走进了生活里面,里面的VR设备长这样:

(图:虚拟实境死亡游戏剧照)

别看是1993年的片子,这部电影中的VR头盔,看起来还要比被称为“VR全球普及电影”的《头号玩家》中的设备轻薄许多;对比起NASA最初使用的“箱子头盔”,轻松得像阳光下午茶点里刚烤好的薄饼,香香脆脆的,入口即化,可以自己吃,也可以和爱的人一起分享。

写到这里有点饿了呢,忽然想起了《绿皮书》里那块在美国乡村公路止被博士用艺术品般的双手送进口中吃掉的肯塔基州的肯德基。

Hmmmm~

(图:头号玩家剧照)

《头号玩家》是一部虚拟现实世界的“普及科幻片”,如果说这部电影上映前还有很多人不知道VR是什么,上映后看过的观众都能轻松理解它的涵义了。其中的VR设备囊括了几乎所有智能穿戴设备,如头显、移动外设和体感套装,这也是笔者心中认为在可见的未来、人类可以将“自欺”进行到极致的模式。但科幻片毕竟是科幻片,虽然大部分VR厂家都打着类似于“无限世界”的口号,但小到某宝上一两百块一个双凸透镜组装的“VR盒子”,大到HTC等国际大厂、价格过万的虚拟现实模拟系统,要么体积笨重、价格昂 不适合家庭娱乐,要么轻薄、便宜但根本谈不上沉浸感。

记得看完《头号玩家》后的当晚,燃劲当头,抓着一位从事VR行业的朋友问,什么时候能够买到像电影里那么轻薄又沉浸感好的VR设备,最好价格不贵也就小几千,而且最好是插手机和插电脑都可以,这样走到哪玩到哪,随时都可以切换进“主机”。本来是趁着热劲说完就算,没想到这位平日里说话不太正经的大神却给了一本正经的回复:

“你说的这天迟早会来,只是需要些时间。其实大部分VR从业者都是科幻迷,不相信这个未来是不会进这个行业的,太早了,但总得有人先踏出来。要做到只凭热血不够,也需要技术的积累和丰厚的资本。而在这个求快的时代,不太有企业和资本愿意投入在这样又笨又慢的事上,都喜欢有人做到了再去抄、去优化、去挖人,所以不知道谁可以熬成走出来那家。”

这个回答让我也被动地严肃起来,我在思考这些话他是不是说给自己听的,所以即使他举重若轻,但他所亲历的残酷现实却令他轻松不起来。虽然这个回复充满无奈,也没有具体的日期,但因为他回应里自然包裹的真挚情感和背后包括他在内的的那些相信并努力实现着的人,我觉得VR“遥不可及”的程度明显比脑机接口近不少。而且,不用像插到头里那么疼了,挺好。

希望这群梦想家早些梦想成真吧,无论谁成为那个最先走出来的人,我唯一的要求就是别太大,轻一点,而且它真的是一台虚拟现实头盔,而不是两片凹透镜和纸盒子组装成的玩具。对了,最重要的是,让我买得起。

要自欺,也认真点,对自己态度好一点,是生活的仪式感。那些在VR行业里不放弃的大神们,要是碰巧能看到这里,请听见我的加油声喔。

飘得找不着北的时候,我也曾想过,如果将我们的大脑能像吕克贝松导演的《超体》那样激活为100%,且大脑被激活后的状态像女主角那样无所不能,人还需要自欺吗。和常规意义上的超级英雄不同,她是一个可以自由创造任何事物的人,无论那种创造是在真实世界还是在她所相信的虚拟世界。她不存在任何问题,因为任何问题都可以被她解决;她接受一切,连接一切,转化一切,这世间的万物都成了她的一部分,或者可以为她所用的东西。她没有具体的形体,她可以成为任何人,可以以任何形态存在着。没有任何空间和时间可以限制她,她可以存在于任何时间或空间,甚至可以重新定义或创造时间和空间,她超越了生存或死亡。

这样的人,还需要自欺或欺人吗?

(图:超体剧照)

究竟是因为人不可能像超体那样完美,注定大脑和潜能只能被激活小部分,所以必须要通过自欺来令自己得以度过一生;还是因为人选择了通过自欺让自己好过一些,才无法实现对自己的激活,令自己的大脑和潜能停留在初级开发状态呢?

我曾有幸参加过一堂艺术现场般的课程,名叫“看见”,全程两天,从第一天讲摄影“实在地看见”,到第二天讲沉香,“虚无地看不见”,虚实间交替,一层层展开,从视觉的看见到内心的看见,它的核心是讲人的连接力,和自己的,和他人的,和世界的。在沉香的部分,老师说这种古今中外公认最珍贵的香料,是沉香木受到伤害后分泌出来的淋巴液,其实沉香木本身并不稀少,但它必须天然受伤并且活着,如果不受伤是无法结出沉香的。受伤越深、历经的日子越长,香的品质往往越高,也越稀缺。沉香的样子像“朽木”,对于像我这样不了解的人而言,极不起眼;而在高倍放大镜下,同学们却看见了沉香表面细致的纹理,呈现出来像一个个小星球。在场的人都很动容,在香气中沉默,没有人说话,快结束时却有个同学举手提问,打破了保持的宁静。

“如果沉香木不知道自己是沉香木呢,如果她恨自己承受的伤痛,不知道它结出的香最珍贵,而且觉得自己很丑,所以一直都不开心呢。”

没有人回答,但我觉得她问了那堂课上最好的问题。

(图:“朽木”一样的沉香)

(图:高倍显微镜下的沉香)

如果自欺是因为不完美,那么完美的定义是什么;如果这个问题不想明白,那么自欺就会成为必然、永恒的附属品存在于所有人的生命之中。它是一份可以让人忘却苦涩的蜜糖,还是一盏让人沉迷不醒的砒霜。Matrix中那母体营造出的无穷奢靡的繁华盛世,和残存人类所栖息的孤冷地底锡安形成了强烈对比。电影最后,Leo的牺牲精神突破了Matrix想象的极限,在源自野心家怀着欲望所创造的母体程度中,它永远无法理解“救赎”或是“牺牲”为何物,因为那是“毁灭”和“占有”的对立面,而这,或许就是人脑开发程度10%与100%间差异的关键所在,也是计算机无法通过光速运算得出结论的关键所在。

10%时的人,因为有限,所以相信黑暗森林,玩着零和游戏,他们 “占有”;

到100%时,因为无限,所以相信时空无限,从不惧怕失去,他们“创造。”

回想我们心动的时候,是计算出来的,还是感受到的;当进入运算模式时,一切前提都被锁定在了“有限视角”,因为运算的前提,是以最快方式试错,人类顶级棋手一生所能试错的回数计算机可以一天试完,但这个前提是,这是一个有限的游戏。

5G要来了,科技发展的速度、信息交互的速度会越来越快。如果自欺的终级形态,是全感官模拟;如果有天,人类真的能够做出全感官模拟、又让大众买得起的设备,我希望它不只可以作为人类用来自欺、用来作远离现实的避风港。就像旅行,不是只有厌恶当下过着的生活逃去远方一个理由。

我想去旅行,也可以因为我爱这世界,想用这有限的一生,去看见这世界上更多美好的地方。

作为一个科幻迷,我看过好多末世题材,除了被外星生命毁灭,更多是人类被科技发展伴随的欲望膨胀所催生的自我摧毁。我幻想中的人类未来,是科技可以带我们去更美好的地方,更深地体验这个世界的美好,而不只有自我毁灭、自我沉沦或是被其它生物毁灭三条路。我们不需要逃去任何一个星球重新开始,这里才是我们的家。全感官模拟设备可以随时随地带我们去任何时空,但有一些现实中真实的情感,会牵引着我们该回到哪去,就好像汽车让我们可以走过的范围扩大,但它并不决定我们要去向何方。决定我们要去哪儿的是我们的内心,它指引我们完成从10%到100%的大脑进化,指引我们从占有到创造,指引我们的意识和认知,从有限到无限。

这篇文字,始于我对人类自欺的好奇;止于我对人类不自欺的幻想。

这个幻想,会是成为现实,还是又一个自欺呢?

或许幻想在实现之前都算是自欺吧。时间知道。(文/coma 、海悦)